近日,天津大学微电子学院孟凡易教授在毫米波频率倍频器领域取得重要突破。其研究成果 “A 19-to-45 GHz High-Efficiency Frequency Doubler Using Multi-Port Darlington Cell With Fundamental and Second-Harmonic Pole-Stagger in 55-nm CMOS” 已被国际顶级期刊《IEEE Journal of Solid-State Circuits》录用,为 5G 毫米波通信系统的高性能频率生成模块提供了创新解决方案。

随着第五代移动通信(5G)技术向毫米波频段拓展,28GHz、39GHz 等关键频段的高效信号生成成为行业痛点。传统频率倍频器普遍面临 “带宽窄” 与 “效率低” 的两难困境:要么需依赖大尺寸、高损耗的巴伦结构,要么存在输出功率波动大、谐波抑制差等问题,难以满足 5G 双频段通信对超宽带和高频谱纯度需求。

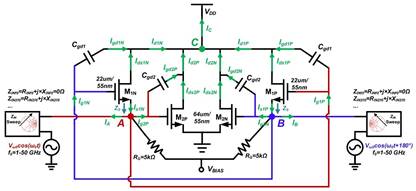

针对这一挑战,团队创新性地提出多端口达林顿单元(MPDC) 拓扑结构,通过引入漏极到栅极的二次谐波正反馈路径,有效抵消了晶体管栅漏寄生电容带来的负反馈,显著提升了倍频器效率。

图1 所提多端口达林顿单元(MPDC)频率倍频器的核心原理图

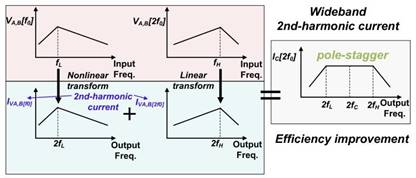

同时,团队首次提出基波与二次谐波极点交错技术,在输入匹配网络中分别对基波信号和二次谐波反馈电压进行极点优化,成功实现了超宽工作带宽与高效率的协同提升。

图2 基于线性与非线性变换叠加的多端口达林顿单元(MPDC)频率倍频器带宽及效率分析图

团队在研究过程中,深入剖析了毫米波频段场效应管(FET)的非线性相位偏移机制,建立了基于伪泰勒级数的谐波电流模型,首次揭示了二次谐波负反馈的相位特性及消除原理。通过将 Volterra-Wiener 非线性理论与电路设计结合,验证了 MPDC 结构中基波与二次谐波的线性 - 非线性叠加机制,为超宽带倍频器设计提供了坚实的理论支撑。

在电路实现上,团队采用定制化无源元件设计:输入匹配网络通过变压器巴伦与 T 型网络组合,实现基波滤波与二次谐波调峰;输出匹配网络采用强耦合变压器与宽频电容,确保 19-45GHz 频段内输出阻抗共轭匹配,将 MPDC 单元生成的宽带二次谐波电流高效转换为输出功率。

该倍频器3dB 瞬时带宽覆盖 19-45GHz(相对带宽 81.25%),1dB 瞬时带宽达 25-35GHz(相对带宽 41.27%),可完整覆盖 5G 毫米波核心频段;峰值 drain 效率达 23.2%(20-41GHz 频段效率均>15%),峰值总效率 17.7%(20-42GHz 频段效率均>10%),较传统推挽式倍频器效率提升近 2 倍;无需额外缓冲器或开关模块,芯片核心面积仅 0.64×0.3mm²,兼顾高性能与小型化需求;基波抑制比>25.4dBc,三阶、四阶谐波抑制比分别达 40dBc 和 28dBc,有效保障通信信号质量。

该倍频器可直接集成于 5G 毫米波双频段(28/39GHz)发射机系统,解决传统双频段架构中压控振荡器(VCO)效率低、相位噪声差的问题,显著提升通信系统的传输速率与能效。此外,其超宽带特性还可拓展至毫米波雷达、卫星通信、太赫兹成像等领域,为下一代无线通信与感知系统的芯片级实现提供关键技术支撑。

该研究得到国家重点研发计划(2018YFB2202500)支持。

文章索引:DOI10.1109/JSSC.2025.3553760