杂原子掺杂是一种有效策略,可用于调控非贵金属过渡金属(如Fe、Co和Ni)氧化物的电子结构和稳定性,从而实现经济高效析氧反应(OER)。然而,传统的掺杂方法通常会导致不可预测且不均匀的掺杂位点,甚至引发相分离。天津大学胡文平、姚桥峰团队在Journal of the American Chemical Society期刊发表题为“Enhancing Water Oxidation Performance of Transition Metal Oxides by Atomically Precise Heteroatom Doping”的研究论文,张志普、卢珊珊为论文共同第一作者。

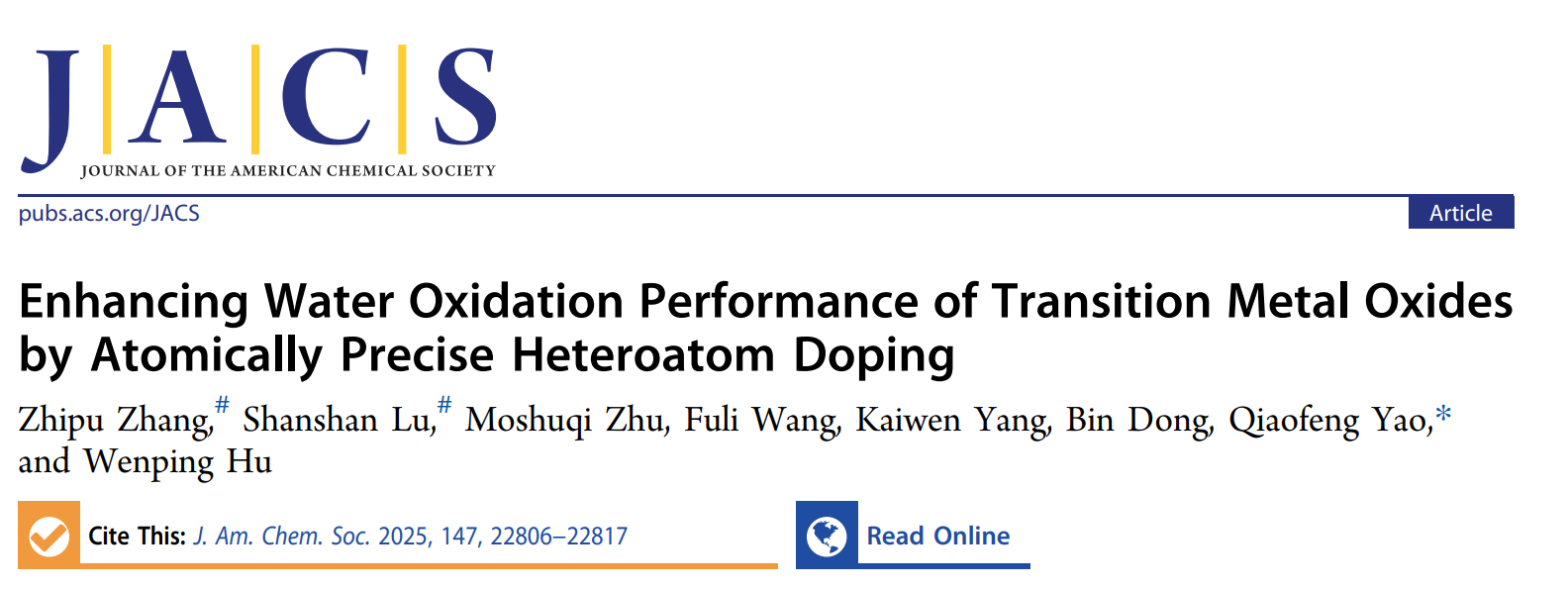

图1. (a) Fe₂O₃、Cr₂O₃、MnO₂和CeO₂的晶格参数比较。

(b) Cr₂O₃、MnO₂和CeO₂掺杂到Fe₂O₃中的能垒比较。(c) FeCrO₃的制备过程示意图。

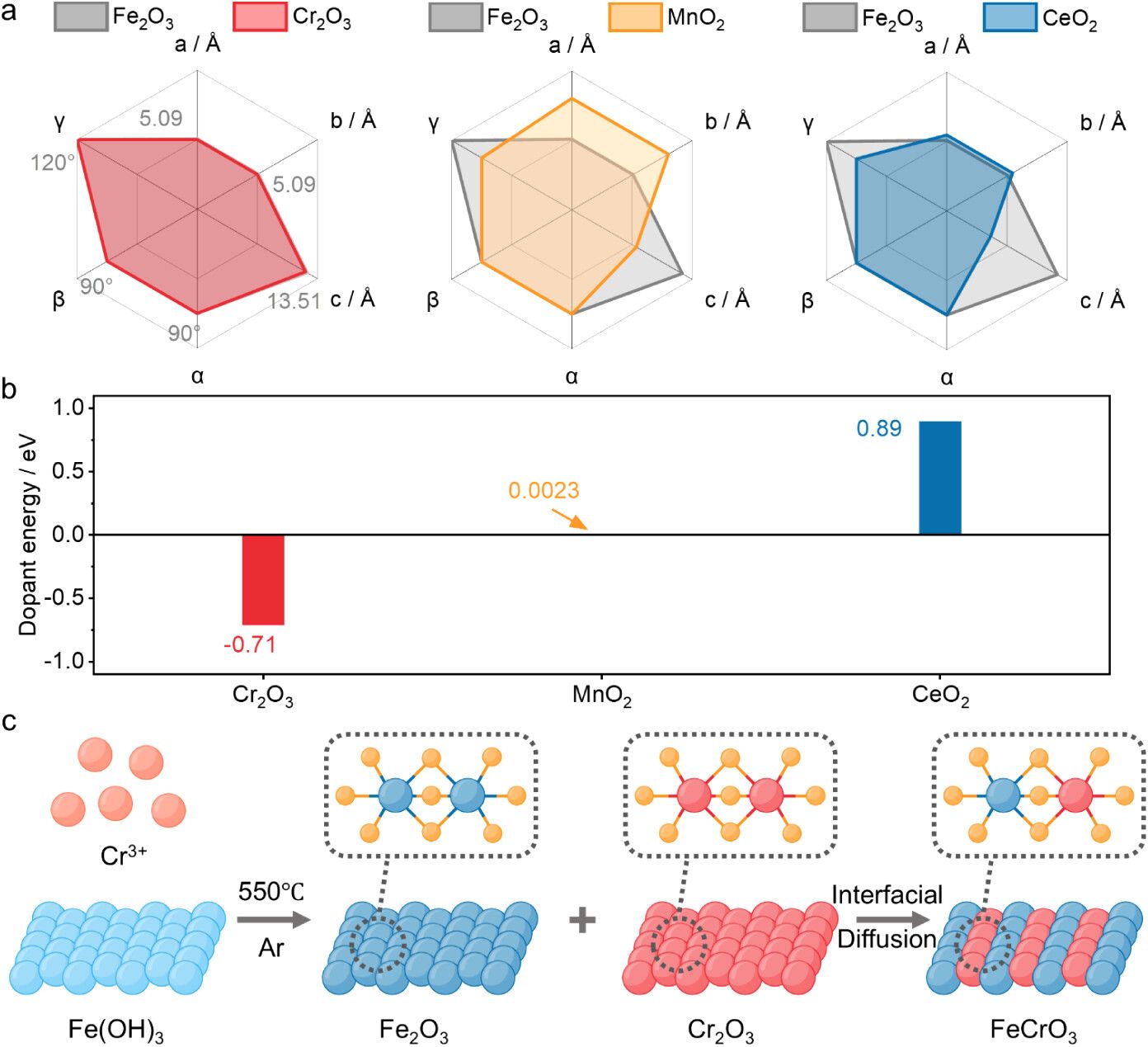

图2. (a) NiO-CeO₂的结构示意图。(b) NiO和NiO-CeO₂的LSV曲线。(c) NiO和NiO-CeO₂在电流密度为250 mA cm⁻²下的时间稳定性测试。(d) Co₃O₄-MnO₂的结构示意图。(e) Co₃O₄和Co₃O₄-MnO₂的LSV曲线。(f) Co₃O₄和Co₃O₄-MnO₂在电流密度为250 mA cm⁻²下的时间稳定性测试。(g) 千克级生产的FeCrO₃粉末催化剂的实物照片。(h) FeCrO₃粉末催化剂在AEMWE中电流密度为250 mA cm⁻²下的时间稳定性测试。

该研究开发了一种界面扩散策略,基于简单而有效的晶格匹配原理,将电负性较低的杂原子以原子级精度掺杂到3d过渡金属(Fe、Co、Ni)氧化物晶格中。以Fe2O3为模型催化剂,Cr可以均匀掺杂并排列在Fe交替的阳离子层中。制备的FeCrO3在1.0 M KOH中将OER过电位从Fe2O3的438 mV降低至258 mV(电流密度为10 mA cm-2),并在250 mA cm-2下稳定运行至少1100小时,性能几乎无衰减。多种表征结果表明,Cr在Fe位点周围的有序排列诱导了电子从Cr流向Fe,稳定了活性Fe²⁺物种并加速了Fe2+/Fe4+氧化还原循环,从而促进了水活化和*OH脱氢。此外,有序Cr掺杂通过Lewis酸性Cr3+保持表面碱性,并通过稳定Fe–O键将反应机制从晶格氧氧化机制转变为吸附质演化机制,从而提高了FeCrO3的OER稳定性。这种原子精确的掺杂策略可轻松放大至千克级FeCrO₃生产,并易于扩展到其他过渡金属氧化物(如NiO和Co3O4)。该研究强调了原子精确表面工程在催化剂制造中的重要性。

文献信息DOI:10.1021/jacs.5c04572